ГЛАВА 5

РЕМЕСЛО И ДОМАШНИЕ ПРОМЫСЛЫ

Важнейшей отраслью традиционного хозяйства узбеков является ремесло, уходящее своими корнями в глубокую древность и оказавшее огромное влияние на развитие всей хозяйственной и общественной жизни.

Археологические раскопки, проведенные на территории современного Узбекистана за последние годы, свидетельствуют о том, что истоки отдельных промыслов относятся к временам, когда появляются первые земледельческие поселения в различных районах среднеазиатского региона. Их жители занимались охотой и рыболовством, для чего изготовлялись различные орудия. Они жили в примитивных шалашах, воздвигнутых из камыша и глины. С появлением орошаемого земледелия скот использовался как тягловая сила и транспортное средство, а ремесло стало постепенно выделяться от земледелия. Появились ткачество и металлургическое производство. Важным стимулом дальнейшего развития ремесленного производства послужило установление обмена продуктами скотоводов и земледельцев. К середине I тыс. до н.э., когда на смену бронзовому веку пришел ранний железный, в земледельческих оазисах возникли такие ранние государственные объединения, как Бактрия, Хорезм, Согд (История государственности.., 2009), в городах которых сосредоточивалось ремесленное производство.

Производство разнообразных предметов быта и утвари, оружия и инвентаря, строительство жилищ и изготовление одежды, обработка сырья и пищевых продуктов становятся занятием определенных групп населения с периода отделения ремесла от земледелия. По историко-археологическим данным в Средней Азии это произошло более 2 тыс. лет тому назад (История народов Узбекистана. 1950. С. 36, 37, 53, 54; История Узбекской ССР. 1967. С. 1-46). Наиболее четкое разделение труда между земледельцами, скотоводами и ремесленниками происходит с появлением городских поселений в эпоху античности и, особенно, начиная с периода средневекового общества. В результате отделения промышленного труда от земледельческого получают значительное развитие различные отрасли ремесленного производства, производятся товарные продукты. Изделия ремесленников продаются не только на внутреннем рынке, но и экспортируются за пределы Средней Азии в соседние страны Востока и даже Европы.

Бурное развитие ремесленное производство получает в эпоху среднеазиатского ренессанса (IX-XII вв.), когда широкий размах принимают культурно-экономические связи Средней Азии с зарубежными странами (Мукминова, 1976). К XVIII-XIX вв. были значительно развиты различные ремесла в крупнейших городах, особенно в столицах Среднеазиатских ханств (Самарканд, Бухара, Хива, Коканд и Ташкент и т.д.), где изготовлялись разнообразные орудия труда, оружия и доспехи, металлические изделия, украшения и предметы роскоши, различные деревянные изделия, в том числе и средства передвижения, предметы домашнего обихода. Во всех городах работали ремесленники, обслуживающие нужды городского и окрестного сельского насе-

|

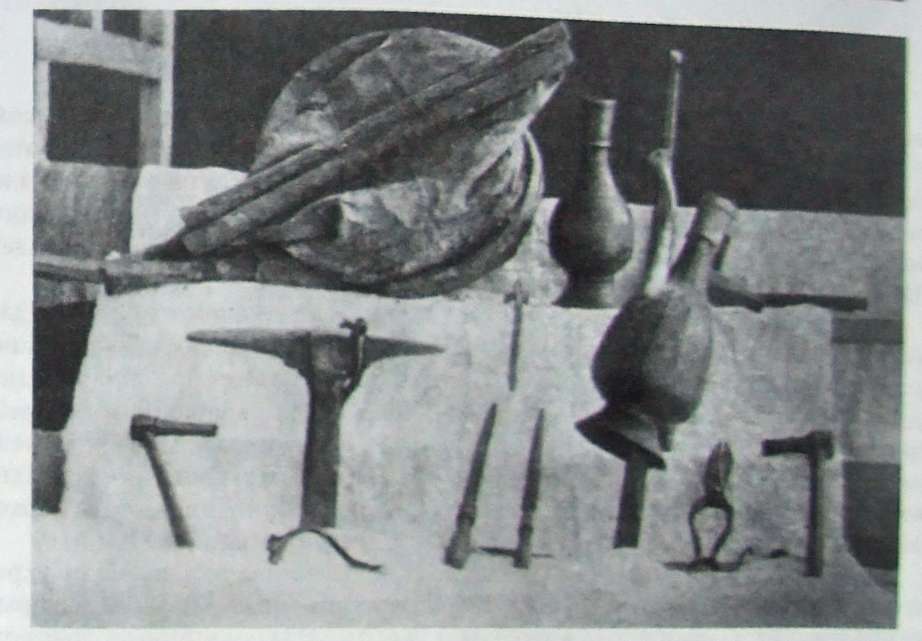

| Орудия труда ремесленников Фото из «Туркестанского альбома», часть промысловая. Составители АЛ. Кун, Ж.И. Бородовский |

ления в предметах домашнего обихода и другими услугами. Они занимались строительным делом, обработкой шерсти, шелка, кож и кожевенных изделий, ткачеством, вышивкой, плетением, а также приготовлением кондитерских изделий и т.д. Большинство этих отраслей ремесленного производства носило товарный характер. Считалось, что городом можно было назвать такой населенный пункт, где сосредоточено не менее 32 видов ремесел.

По данным переписи 1897 г. в крупных городах значительную часть населения составляли ремесленники. Так, в Намангане около 64% населения, имевших самостоятельные занятия, были ремесленники, в Коканде - 52, в Чуете - 54, в Маргилане - 50, в Андижане - 45, Ташкенте и Самарканде -более 29% (Жилище народов Средней Азии и Казахстана. 1982. С. 29). Заметную прослойку среди горожан составляли торговцы и маклеры {даллол)у занимавшие в больших городах целые кварталы и торговые ряды.

Характерной особенностью хозяйственной жизни узбеков в прошлом считалось то, что они были не только потребителями продуктов соседних кочевых народов, но и поставщиками необходимых для их нужд ремесленных продуктов. Поэтому местные мастера изготовляли в массовом количестве различные изделия из кожи и шерсти, деревянные, металлические, хлопчатобумажные, шелковые и другие предметы, отвечающие потребностям кочевого хозяйства. Резкие различия в природы о-географических условиях жизни между населением земледельческих оазисов, где находились города, и кочевой степью, население которого занималось в основном скотоводством, имело своим следствием не только различие в направлении и характере хозяйства, но и делало необходимым постоянный обмен их продукции, который носил в основном товарный характер.

Еще одной особенностью ремесленного производства в прошлом являлось то, что немалую его часть представляли домашние промыслы и многие

его отрасли находились в руках сельских ремесленников. Последние неред. ко сочетали свое занятие ремеслом с земледельческим хозяйством, садоводством и овощеводством. Большинство сельских ремесленников, наряду с производством некоторых своих изделий для ближайшего рынка, работали за натуральную оплату по специальным заказам и нередко из материалов заказчика, обслуживая в основном своих односельчан. Почти все они состояли на содержании сельской общины, члены которой, пользуясь услугами ремесленников, обязаны были отдавать за это часть получаемого урожая. В таком положении находились чаще всего кузнецы, сапожники, цирюльники, муко-молыцики и т.д. В отдельных, незначительных в экономическом отношении городах, в хозяйствах, не связанных с широким рынком, как свидетельствуют различные источники, ремесленники также работали, как правило, не на рынок, а на заказ, получая оплату за свой труд деньгами или натурой, а также наряду с ремеслом занимались и земледелием.

Тем не менее дальнейшее развитие производительных сил и товарно-денежных отношений, замена натуральной ренты на денежную приводили к разложению натурального хозяйства. О развитии товарно-денежных отношении в узбекских ханствах в новое время свидетельствуют многочисленные базары как в городах, так и в сельских местностях, где происходил оживленный обмен продуктами между земледельцами и ремесленниками, а также между местным оседлым населением и полукочевыми и кочевыми народами (Данилевский, 1851. С. 100; Масальский, 1913. С. 750).

Товарное ремесленное производство развивалось и после завоевания Российской империей Средней Азии, хотя отдельные его отрасли терпели крах, jk не выдерживая конкуренции с российскими фабрично-заводскими изделиями, завозимыми из метрополии в огромном количестве. Однако отдельные отрасли продолжали развиваться, удовлетворяя прежние потребности местного населения. Традиционные культурно-экономические связи между различными районами Средней Азии продолжали оказывать влияние на развитие местного ремесленного производства и в условиях колониального периода. Их изделия, несмотря на завоз в Среднюю Азию множества фабричных товаров, были представлены широко, ибо они были лучше приспособлены к потребностям местного быта и уклада жизни. Наряду с традиционными отраслями ремесла, появлялись новые виды, отвечающие потребностям капиталистического рынка.

Особенно успешно местные купцы торговали с соседними кочевниками. По данным источников, внешняя торговля в основном находилась в руках бухарских и хивинских купцов, которые были серьезными конкурентами российским купцам и промышленникам в казахских степях. Товары из ханств вывозились преимущественно караванами на верблюдах. Так, например, из хорезмского оазиса ежегодно с наступлением весны выходило до 2 тыс. верблюдов. Хорезмские купцы, торговавшие с Россией, назывались калачи, а с Бухарой, Персией и Афганистаном - бухарчи (Юлдашев, 1951. С. 43).

В начале XX в. ремесленное производство в Туркестанском крае оставалось господствующим и составляло не менее 80—90% всей имевшейся здесь промышленности. Так, например, в 1913 г. численность кустарей ремесленников составляла здесь около 100 тыс. человек, в то время как фабрично-заводских рабочих насчитывалось примерно 18 тыс. человек (.Пономарев, 1940. С. 51).

Традиционное ремесло узбеков имело много различных отраслей, отличающихся одно от другого степенью своего развития и характером организации. Одни представляли домашние промыслы, замкнутые в натуральном хозяйстве и удовлетворяющие нужды семьи производителя, другие превратились в организованную, иногда достаточно крупную корпорацию ремесленников, производившую товарную продукцию, рассчитанную на более или менее широкий рынок. Но все отрасли ремесленного производства были направлены на удовлетворение прежде всего хозяйственных и культурно-бытовых потребностей местного населения всего среднеазиатского региона. Многие отрасли узбекского ремесла и домашних промыслов представляли собой различные виды высокоразвитого прикладного искусства.

ДОБЫВАЮЩИЕ ПРОМЫСЛЫ И ОБРАБОТКА МЕТАЛЛА

Местному населению с глубокой древности были известны месторождения полезных ископаемых - золота, серебра, меди, железа, бирюзы и других драгоценных и полудрагоценных камней, которыми богаты недра региона. Еще до завоевания Российской империей Средней Азии здесь добывали каменный уголь, минеральные краски, серу, нашатырь и др. К концу XIX - началу XX в. местная добывающая кустарная промышленность переживает глубокий кризис и почти полностью прекращается, так как потребности в металлах удовлетворялись ввозом их из сопредельных стран, особенно из России. В незначительном количестве получали горный воск (озокерит) для применения в сапожном деле и изготовления свечей. Но весьма развита была добыча соли, которая имела постоянный спрос во всем регионе и вывозилась во многие районы страны. Особенно ценилась розовая соль из Ферганской долины. Нефть и каменный уголь, издавна известные местному населению, почти не имели практического значения. Нефть иногда использовалась лишь в качестве лекарственного средства против чесотки и парши.

Важную роль в местной экономике играла кустарная металлургия. Одной из развитых отраслей ремесла по обработке металлов было литейное производство. В большинстве районов эта отрасль называлась дегрезлик (буквально «отливка котлов»), а в хорезмском оазисе - позачи (от слова поза - сошник). Литейщики из чугуна отливали помимо котлов и сошников различные кувшины для кипячения воды, светильники и чайники, жаровни для обогревания жилых помещений, втулины для арбяных колес, башмаки для пестов крупорушек и т.д. Иногда по заказам они изготовляли сосуды для варки плотничьего клея, ступки для размельчения табака и другие бытовые изделия, имеющие порою художественную ценность.

Чугун выплавлялся в примитивной печи непрерывным способом в специальном горне типа котла, обмазанного огнеупорной глиной. В задней стенке или с правой стороны печи, где находился горн, проделывалась фурма, куда через глиняное сопло с двумя каналами, идущими от мехов, вдувался на расправляемый чугун воздух. Меха в основном были сделаны из козлиных шкур, которые плотно прикреплялись к деревянной стенке, приставленной к печи и лопастям, имеющим два клапана для набирания воздуха и две ручки, чтобы Держать меха во время работы. Для отливки изделия необходимо было изгсь

товить из песка форму в специальных изложницах. Нередко отдельным изделиям придавали красивый вид, украшали их ажурным бортиком или изображением птиц и животных. Инструментами служили специальный ковш для черпания плавленого чугуна, различные железные шесты с черенком, чтобы регулировать огонь в печи и делать проходы для воздуха в раскаленном угле. Все необходимые орудия и инструменты чугунолитейщиков изготовляли по заказу местные ремесленники.

До середины XIX в. узбекские литейщики выплавляли чугун из местной руды. К началу XX столетия и до тех пор, пока существовало литейное производство, основным сырьем для них служил чугунный лом, завозимый, как правило, из России. Как сообщают источники, в дореволюционный период разбитые чугунные предметы привозили в Среднюю Азию с уральских заводов, преимущественно Костинского завода Расторгуева. «Чугун в виде котлов, кумганов и прочего вывозятся в Среднюю Азию через города Оренбург и Троицк в количестве около 100 т. пудов… Чугунные вещи, пришедшие в негодность, чинятся и переплавляются на туземных заводах» (Гребенкин, 1872. С. 225,226).

К литейному производству непосредственно примыкает изготовление пушек и огнестрельного оружия, известное в ханствах с XVII в. Первое упоминание о пушках у хивинцев, описание их устройства и несколько слов о пушечном литье дает Н. Муравьев (Муравьев, 1822. С. 111). А в середине XIX в., по сообщениям Н.Н. Небольсина, пушек производили уже в «достаточном количестве» (Небольсин, 1855. С. 8), на некоторых имелись даже имена местных мастеров. Пушечные ядра делали из кованного железа и свинца, привозимых из России (.Гельмерсен, 1840. С. 114).

Изготовление огнестрельного и холодного оружия после завоевания Российской империей Средней Азии резко сократилось. В Хивинском ханстве еще в начале XX в. были мастера по отливке пушек. А.А. Семёнов считает, что оружейников во всех областях Туркестана, а равно в Бухаре и Хиве, можно перечесть по пальцам (Семёнов, 1909. С. 155). Выделка какого-нибудь оружия производилась лишь в исключительных случаях, и то по заказу, а в остальное время оружейники изготавливали ножи, бритвы, столярные, плотничьи инструменты и другие металлические изделия, одним словом, кузнечное ремесло. В Бухаре отливкой бронзовых изделий, в том числе и пушек, занимались рехтагари. Они помимо оружия делали жаровни, колокольцы и бубенцы (зангуласози) разных размеров, украшения и другие бронзовые предметы, сплавляя медь с оловом. Отливали так же отдельные детали медной посуды, пряжки, чернильницы и др. (Сухарева, 1962. С. 38, 39). Славилась своим оружием и Ферганская долина.

Кузнечное дело было древнейшим и самым распространенным ремеслом во всей Средней Азии, в том числе и на территории современного Узбекистана. Кузнецы не только снабжали местное население сельскохозяйственными орудиями и предметами домашнего обихода, различной утварью, но и необходимыми инструментами и орудиями труда. Поэтому кузнечный промысел почти не испытывал влияния конкуренции фабрично-заводских изделий. Здесь по-прежнему широким спросом пользовались поделки местных кузнецов.

Кузнечное ремесло, называемое темирчилик, в конце XIX — начале XX в. было настолько развито, что внутри этого производства произошло разделе-

ние труда и специализация по производству отдельных металлических изделий. В таких городах как Ташкент давно уже стали самостоятельной профессией подкопщики, гвоздильщики, ножовщики, жестянщики, замочники и др. (Диваев, 1901). Кузнецы Самарканда в конце XIX в. подразделялись на три самостоятельные группы; 1) изготавливающие: мелкие изделия - дверные цепи, подковы, удила, гвозди, скребки, втулки для колес арб и пр.; 2) инструменты для каменщиков, плотников, а также наковальни, серпы и т.д.; 3) ножи, ножницы, бритвы, подпильники, пилы и пр. IКирпичников, 1897. С. 126). По словам старых кузнецов Хивы и других городов, подобная специализация наблюдалась и в Хорезме, хотя все ремесленники этой специальности выступали под одним названием дамирчи.

Одна группа кузнецов, как передают информаторы, производила своеобразную форму хорезмской лопаты - бел и капча, а также кетмени, другая -универсальное орудие плотников теша (топорик, имеющий форму мотыги) и топоры разных размеров (болта), третья - подковы для лошадей, ослов и обуви, а также гвозди различной формы и величины, четвертая - замки, серпы и т.д. Узкая специализация в кузнечном деле наблюдалась и в Бухарском ханстве. Здесь собственно кузнецы (чилангар), выпускавшие всевозможные железные орудия, разделялись на специалистов по изготовлению кетменей (<ташгар) и плотничьих топориков (тегигар). Самостоятельную специализацию имели подковочники, замочники, ножовщики, игольшики, гвоздари и жестянщики, появившиеся после того, как из России стали завозить жесть, а также литейщики (дегрез и рехтагарк), медники (мисгари), ювелиры (заргар), имеющие свои торговые ряды и даже кварталы в городе. В целом в Бухаре, например, в металлообрабатывающих ремеслах насчитывалось 22

|

| Кузнец с инструментами. Кишлак Аммоган, Шахрисабзсхнй район. Кашкадарышская область. 1978 г. Фото С.Н. Иванова. Архив ИЭА РАН. Коллекция БХ Кармышевой |

отрасли и специальности (Сухарева11962. С. 16,17). В колониальный период появляются и новые отрасли, в частности, слесарное дело, жестянщики и др. Весьма развиты были ремесла по обработке металла в Кокандском ханстве.

Помимо разделения труда внутри данной отрасли ремесла наблюдается и специализация отдельных районов на производстве конечных изделий. Наиболее популярными были, например, отдельные центры по выпуску узбекских ножей, носимые в кожаных чехлах мужчинами у пояса и являвшиеся элементом национального костюма. Нередко такие ножи отличались изяществом и прекрасной отделкой, ручки отдельных экземпляров инкрустировались бирюзой и костью. Особенно славились ножовщики Андижана, Чуста, Шахрихана, Намангана, Хивы, Бухары и Карши. Производство местных замков, имеющих вывинчивающийся ключ, как и изготовление жестяных изделий (тунукачи), выделились в самостоятельную отрасль кузнечного ремесла. Их разнообразные изделия имели хороший сбыт, на базарах они продавались в особых рядах.

Орудия кузнеца были весьма разнообразны. Самыми необходимыми инструментами для всех кузнечных мастерских были различные наковальни, обычно укрепленные на чурбаке, горн с мехами, кувалды и молоты разных размеров, несколько пар щипцов, клещей, кернеров и т.д. Примитивные ручные точила (чарх) имелись почти во всех кузнецах. Почти все инструменты изготовляли сами местные кузнецы. Лишь наковальни привозили из Индии, России и Баку, иногда их производили и ташкентские или бухарские мастера.

Мастерские кузнецов, ножовщиков и жестянщиков находились в специальных рядах крупных городов или при доме в сельской местности. Они свои изделия реализовывали, главным образом, на местном рынке. Кузнецы, жившие в пригороде, не только открывали свои мастерские - дукон - на местном базаре, но и выезжали по приглашению аксакалов близлежащих к городу селений и за работу получали плату натурой, обычно зерном после уборки урожая. Размер обложения хозяйств для уплаты кузнецам устанавливался аксакалом и имамом данного кишлака.

Другой не менее популярной отраслью ремесла по обработке металлов было производство изделий из меди, известного во всей Средней Азии под названием мисгарлик (от олова мисгар - медник). Медники славились своим искусством и их изделия пользовались большим успехом. Особенно развито

было производство разнообразных изделий из листовой меди. По сообщениям ←

Орудия кузнечного ремесла. Самарканд, 1931 г.

1 - молот железный «катта болта» фабричной работы; 2 - молот «болта» кустарной работы; 3 - молоток мастера - ручник «дастхоиск»; 4 - молоток «болта» кустарной работы для холодной обработки изделий; 5 - молоток «болта» для ударов по резцу при нанесении рисунка на изделие; б - клещи мастера «омбир», употребляемые при выделке кетменей: 7 - клещи «ом-бир» для обхвата пробойника; 8- пробойник: 9- клещи «омбир» доя зубила; Ю - скобочка из медной проволоки «халка» для скрепления концов клещей прн сварке деталей изделий; и - мерка из проволоки для измерения кусков полосового железа н стали; 12 - кузнечный мех «дам»; 13 - железное сопло «блюль», «билюль» - воздуховыводные трубки, вмазываемые в стенку горнового гнезда

Фото в кн.: «Народы Средней Алии и Казахстана». 1962 г. Т. 1.

источников в середине XIX в., «весьма искустными были пользовавшиеся большим спросом со стороны населения медные изделия Бухары: подносы, вазы, чайники с оригинальными и художественно выполненными рисунками» (Сухарева, 1956. С. 36). Значительную художественную ценность представляли изделия хорезмских мисгаров. А.Д. Калмыков пишет, что медная посуда Хивы имеет очень старые формы и представляет большой интерес. По его словам, хивинские мастера изготовляли «медные кувшины с ручкой для холодной воды, чайники (тунча) для кипячения, кувшины с длинным горлом, но без ручки (офтобе) для умывания, и, наконец, какое-то подобие кувшинов - самоваров, оригинальных, но не знаю насколько старых» (Калмыков, 1908. С. 60). Местный самовар по форме своей напоминает большой кофейник, с той разницей, что в него вставлена труба для угля. Помимо упомянутых изделий узбекские мисгари изготовляли чаши (коса), тазы {тос), рукомойники, плевательницы, черпалки, коробочки для табака (паевой). Лучшие изделия украшались чеканкой (цалам), отличавшейся невысоким рельефом я очень тонким и богатым орнаментом.

Сырьем для мисгаров служила медь двух сортов - красная мне и желтая биринджи или жез (бронза), которая поставлялась в основном из России, а также цинк, олово и кислота. Посуду, сделанную из красной меди, смазывали смесью из нашатыря, сильно разогревали на огне, а потом погружали в воду, от чего медь имела красноватый оттенок. Сосуды, употребляемые зля кипячения воды или накаливания масла, не лудили, те же изделия, которые не ставились на огонь, покрывались оловянной калаи, «выбеливались». Большинство поделок состояло из нескольких спаянных частей. Вначале медь разбивалась на листы, которые можно было разрезать ножницами. Затем на специальных наковальнях им придавались нужные формы. Орудиям мисгара служили различных видов и размеров наковальни и молотки, напильники и ножницы, щипцы и зубила, маленький горн, стамески для чеканки двух видов - для прорезывания борозд и для нанесения тонких линий узора. Все эти инструменты в основном изготавливались местными мастерами.

Процесс деградации производства медных изделий начался после завоевания Российской империей Средней Азии, когда российские фабриканты стали ввозить дешевую чугунную и медную посуду.

Широкое распространение с давних времен имело ювелирное ремесло - заргарлик. О высоком уровне обработки драгоценных металлов в глубокой древности свидетельствуют археологические и письменные источники. ←

Орудия кузнечного ремесла. Самарканд, 1931 г.

14- отсечка стальная, употребляемая при ковке гвоздей: 15- форма «холи©» для формовки шляпки гвоздей; 16 - точило «чарх»; 17- стальное зубило для отсечки железа н стали; 18 - стальное зубильце «калам» для нанесения рисунка на кузнечные изделия; 19 - стальной бородок «калам» для нанесения рисунка на кузнечные изделия: 20 - подставка «зерча», употребляемая при пробивании отверстий в кузнечных изделиях; 21 - молоток «болта» для заколачивания гвоздей при подковке животных; 22 - нож для обрезания копыт при подковке животных; 23 - черпак «чумич» для подбрасывания углей в горн; 24 - лопаточка железная «бельча» для перемешивания углей в горне; 25 - основание для наковальни «куши» из орехового дерева; 26 - наковальня малая «михсанон» для мелких поковок; 27 - наковальня «саадои» для горячей ковки кузнечных изделий. Фото в кн.: «Народы Средней Азии и Казахстана». 1962 г. Т. 1

Серебряные блюда и золотые изделия мастеров Согда и Хорезма начала 1 тыс. н.э. отличались исключительной художественностью. Славились тонкой чеканкой золотые и серебряные монеты, которые были обнаружены в странах Европы и Востока. Украшения, найденные в античных городищах Хорезма -Джанбас-кала и Топрак-кала, весьма сходны с изделиями поздних хивинских ювелиров. Так, обнаруженный в Топрак-кала фрагмент золотого перстня с

|

| Кузнец. Сурхандарьинская область. 1987 г. Архив отдела этнологии Института истории АН РУз. Инв. № 34. Коллекция «Ремесло» |

| Инструменты и изделия медников Архив отдела этнологии Института истории АН РУз. Инв. № 38. Коллекция «Ремесло» |

|

круглым гранатом, окруженным ложной зернью, почти ничем не отличаются от вещей современных заргаров.

Арабы, завоевавшие Среднюю Азию в VII-VIII вв., нашли в храмах и дворцах местных правителей множество высокохудожественных золотых и серебряных поделок. В столицах среднеазиатских ханств* где хила значительная часть местной знати и много богатых купцов и состоятельных ре-

|

| Чеканка из меди, г. Бухара. 1987 г. Архив отдела этнологии Института истории АН РУз. Инв. № 62. Коллекция «Ремесло» |

месленников, спрос на изделия местных ювелиров был достаточно высок, что обеспечивало производителей постоянной и доходной работой. Золотая посуда употреблялась при дворах местных правителей, которые имели даже троны, отделанные золотом и драгоценными камнями. Изображение золотого трона в виде верблюда обнаружено на росписи дворца бухарских правителей в Варахше.

Драгоценные ювелирные изделия были не доступны простому люду, для которых заргары изготовляли более удешевленные украшения, выработанные особой техникой - их делали из тонких листиков серебра и заполняли особой застывающей мастикой. Подражая массивным украшениям богачей, поверхность металла обильно покрывали тонким штампованным орнамен- Н том, удачно маскировавшим мишурность этих крупных украшений. Для ханского двора делалась также нарядная сбруя и другие принадлежности верховой езды, украшавшиеся серебром, золотом и драгоценными камнями.

Но основной продукцией узбекских ювелиров оставались женские украшения, ассортимент которых был достаточно широким, имея некоторые специфические особенности в формах и орнаментах различных районов. Так, например, хорезмские ювелиры изготовляли головное украшение (ду-зуг), нагрудное украшение (гиавкстадузуг), украшение для тюбетеек (тахяду-зуг), цепочки с ключами для прикрепления к косам (калитбачи), футляры для талисманов (тумар), сделанные из серебра и цветных камней, украшение, продеваемое в ноздрю (аравак), различные серьги (зирак), браслеты (билаку-зук), ожерелья (маржон), кольца (узук) и др. Как сообщают источники, в домах богатых людей встречались сделанные хивинскими мастерами золотые

вещи, вырезанные из листового сусального золота в виде кумганов, самоваров и цветков, прикрепленных к стенам - такие украшения находились и в доме хана Хивы. Золото и серебро привозили купцы из России, Персии, Ко-канда и Бухары (Иванин, 1873. С. 28).

Мастерские узбекских ювелиров в основном располагались в жилом доме, хотя некоторые имели место и в торговом ряду на базаре. В ханских дворцах были свои мастерские, где помимо украшений изготовлялись ножи и сабли с чеканкой, с украшениями из драгоценных металлов и камней. Оборудование мастерских состояло из наковальни (сандал), нескольких видов молотков, ножниц, клещей, небольшого горна и мехов, трубочки для раздувания огня ртом {самдам, бахандам), прибора при помощи которого волочили проволоку, набора стамесок для чеканки и штамповки изделий, тигельки и другие специальные инструменты.

Хивинские и бухарские ювелиры умели мастерить резные ажурные веши, отличающиеся своим изяществом, им известны были филигрань и чернь. Искусством чернения славились также ювелиры Коканда. Широко была представлена зернь, изготовлявшаяся из мелко нарезанных кусочков проволоки.

которые при нагревании в горне расплавлялись в виде шариков правильной формы. Кроме упомянутых инструментов обязательным для каждого ювелира были весы, ибо драгоценные металлы и камни покупались и продавались навес.

В колониальный период ювелирное ремесло, как и медночеканное производство, не выдержав конкуренции фабричных изделий, ввозимых из России, начинает переживать упадок. В 1901 г. газета «Туркестанские ведомости», рассказывая об искусстве мастеров ювелирных дел, писала, что «ныне этот промысел падает, так как многие туземные изделия начинают вытесняться нашими».

Ювелирные украшения XIX в. Маргилан

ДЕРЕВООБДЕЛОЧНОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ОБРАБОТКА КАМНЯ

Важнее место в экономике в прошлом занимало деревообделочное ремесло, которое подразделялось на отдельные профессии по изготовлению различных изделий. Плотничество (дуродгар) было самой распространенной отраслью деревообделочников, тесно связанной со строительной профессией. Из дерева изготовляли не только различные орудия труда и предметы быта, средства передвижения (арбы, тележки и лодки), оно употреблялось и в строительстве зданий (возведение каркаса, изготовление колонн, крыш и окон, обычных и резных дверей и ворот). Самостоятельными считались токарное дело, сундучники и гребенщики, производство сиг, транспортных средств и седел. Последнее получило большое распространение из-за того, что в Средней Азии верховая езда была одним из главных средств передвижения. В Ташкенте, Бухаре, Коканде, Самарканде и других больших городах имелись целые кварталы, населенные седельщиками.

Особую художественную ценность представляют резные створки ворот и дверей, колонны, подпорки и детали потолков. Специалисты резьбы по дереву составляли самостоятельную отрасль данного ремесла, известную под названием уймакорлик. Большой славой пользовались орнаментированные двери, колонны со ступами, детали домов хорезмских резчиков по дереву, створки дверей самаркандских мастеров (так называемые багдадские), вывозимые в Бухару и соседние сельские районы. Огромную популярность имели во всей Средней Азии как у оседлого, так и у полуоседлого населения различной формы шкафчики и сундуки, нередко покрытые резным орнаментом. Такие сундуки и шкафчики были распространены в Самарканде, Ургуте и других городах. В Бухаре резьбой украшались передняя часть седел, употребляемых при запрягании лошади в арбу, а в Хорезме - и сама арба.

Побывавший в Хиве в начале XX столетия А.Д. Калмыков писал, что в одной отрасли промышленности, резьбе по дереву и камню, сохранились и живы до сих пор традиции высокого и своеобразного искусства (.Калмыков, 1908).

Глубокой, иногда многоплановой резьбой покрывали мастера створки дверей и массивных ворот, подпорные столбы (колонны), стоящие на деревянных или мраморных базисах под балками вверху колонн, поддерживающими карнизы айванов. «Все они покрывались тонким растительным и геометрическим узором, образуя сложные и разнообразные композиции» (Веймарн. 1949. С. 110-114). Выдающийся художественный критик В.В. Стасов, изучая резной трон хивинского хана еще в конце XIX в., особо подчеркивал, что более пристальное изучение местных памятников приводит к открытию в них разнообразных элементов, очень оригинальных и характерных и это особенно «ясно в орнаментистике, а затем и в очень многих архитектурных частях и подробностях — колоннах и капителях, и базах и т.д., и теперь я считаю возможным заявить о самобытности и оригинальности среднеазиатского искусства» (Стасов, 1894. С. 851).

Резьба по дереву производилась при помощи набора долот различного размера с прямыми и полукруглыми лезвиями. Ударяя молоточком по долоту, воспроизводили по эскизу рисунка изящные узоры.

Наряду с резьбой по дереву развитие получила отделка деревянных изделии росписью. Особенно широко применялась роспись для украшения потолков.

иногда и стен, по алебастру Мастера по росписи (нащош) наносили узоры при помощи при-пороха кистью, проявляя большое искусство. Краски в старину делали яичные из растений, а с начала XX в. употребляли масляные краски, привозимые из России. Росписью украшались также мелкие вещи (седла, мебель, посуду и т.д.).

Наиболее популярными изделиями местных плотников, помимо строительных материалов и каркасных сооружений, были арбы, отличающиеся своими колесами и конструкцией - коканд-ские (цуцон-арава) и хивинские (арва), а также борона, соха (кунда, амач), маслобойки, рисорушки, мукомольни, ярма, желоба, деревянные ступы с пестом, черенки, хомуты, деревянные кровати и др. Хорезмские матера сооружали водоподъемные механизмы (чигир) и лодки (цайщ).

Плотничьи инструменты состояли из различных пил (арра, ёрги), топоров (болта), стамесок (цачав) и разных размеров теша, являвшегося универсальным орудием - он представлял собой особый вид топорика типа мотыги, лезвие которого насажано перпендикулярно к ручке. Об универсальности теша и его преимуществах перед русским столярным топором писали исследователи, изучавшие ремесла Ташкента еще в конце XIX в. Так, Н. Габбин, говоря о производстве седел, пишет: «Работа тешой несравненно выгоднее работы топором как в отношении более экономного расхода силы, так и в отношении лучшей отделки поверхности… При отсутствии полного набора столярных и плотничьих инструментов вследствие дороговизны их теша является незаменимым инструментом» (Габбин, 1900. С. 5).

В глубокую древность уходит ремесло по изготовлению транспортных лодок (цайиц) разных размеров в Хорезме для плавания по Амударье и местным каналам. Крйиц изготовлялись вручную теми же примитивными орудиями, которыми пользовались плотники. Однако мастера обладали определенными точными знаниями кораблестроения, что позволяло им сооружать цайиц значительных размеров, приспособленных к плаванию по строптивой реке Амударье. По грузоподъемности они делились на три разряда: большие от 500 до 2000 пудов, средние - от 100 до 500, и малые - по 100 пудов. И.С. Гумишам-баров в 1913 г. сообщал, что «всех каюков насчитывается на реке (Амударье) около 250» (Гумишамбаров, 1913. С. 168). Как сообщают источники начала

XX в., хорезмийцы «помимо парусов, пользуются для передвижения шестами, лямкой и веслами». С появлением на Амударье российской флотилии в каючном ремесле вводились некоторые усовершенствования, в частности, появляются четырехугольные паруса, руль, гребки с широкими лопастями и длинной жердью.

В каждом городе было немало токарей (харрат), снабжавших ткачей необходимыми инструментами, изготовлявших фигурные точеные детали различных деревянных бытовых предметов (для люлек-бешик, точила, блюда, курительные трубки, скалки, ручки для бритв, молотков, веретена и прялки). Токари пользовались простым станочком, в котором подвижно укреплялась обтачиваемая деталь. Ее приводил во вращательное движение подмастерье или ученик при помощи ремня, обвитого вокруг обрабатываемого предмета. Мастер обтачивал изделие, поднося к нему острое долото. Некоторые деревообделочники этой отрасли специализировались только на производстве колыбелей (бешик), а отдельные - на изготовлении гребенок. Последние делали из тутового дерева, тонкими пилками.

Мастерские токарей, седельщиков, гребенщиков, производителей сит на базарах занимали особые ряды, а в городах они составляли отдельные жилые кварталы. Так, например, в Ташкенте и Хиве были кварталы элакчи, в Бухаре - харротон, в Самарканде - зингарон, а в отдельных районах сельские поселки назывались по отдельным специальностям.

Непосредственно к деревообделочному производству примыкают строительное дело и обработка камня. Строители здесь были известны в основном под названием гилкори (таджикско-персидское слово, означающее «кладчик кирпича»), в Ташкенте и Ферганской долине их называли также сувоцчи (буквально - штукатуры). Они жили во всех городах и крупных селениях, но особенно их много было в столицах ханств, гае производились большие строительные работы. Только в одной Хиве, по архивным данным, гилкори (в хорезмском диалекте дилкор) насчитывалось более 100 мастеров. В отличие от других отраслей ремесла в строительном деле более широко применялся наемный труд. Почти во всех среднеазиатских городах был рынок наемных рабочих -поденщиков (мардикор-бозори, кунликчи-бозор), который осооенно оживлялся во время строительного сезона. На этом базаре нанимали также поденщиков на полевые и другие работы.

Мастера-строители делились собственно на гилкори, занимающихся кладкой кирпича, на специалистов по возведению пахсовых стен, купольных сооружений, требующих высокого мастерства. Последние строили минареты и мечети, дворцовые и общественные здания, но чаще всего богато оформленные жилые дома. Наиболее распространенными видами построек были каркасные (синч-уй, чуб-кари, у бухарцев - чубин, а у хорезмиЗцев - ниги-рик) и пахсовые (глинобитные) здания. По словам А. Куна, в Хорезме «первым родом построек изобилуют большие торговые центры, как-то Хива, Ханки и Ургенч, последними же - каждый уголок ханства» (Кун, 1876. С. 241). В Ферганской долине, Зарафшанском и Ташкентском оазисах больше практиковалось строительство каркасных зданий. «Среди мастеров выделялись высококвалифицированные, которые, выполняя лично различные работы, в то же время были архитекторами (меьмор), проектировавшие крупные здания, определяя их планировку и внешний вид. Они владели всей суммой знаний и древних традиций национального зодчества. В Хорезме в архитектурном

строительстве в конце XIX - начале XX в. создается своеобразный „хивинский стиль“, в общем продолжавший старые традиции. Основу его составляют упрощенные кирпичные формы и получившая широкое распространение „Хивинская“ расписная майолика» (Засыпшн, 1948. С. 134).

Лучшие гилкори ремонтировали и реставрировали древние сооружения, некоторые из которых порою полностью перестраивались. Так, один из купольных пассажей XVI в., известной под названием Тим саррофон, был разобран в начале XIX столетия и снова возведен со всеми сложными купольными сводами.

Из строителей-каменщиков выделялись штукатуры глиной (ъиувоцчи) и алебастром (ганчкор). Последние владели всеми видами строительных работ и были мастерами высокой квалификации. Кроме знаний и навыков, общих для всех каменщиков, они должны были владеть как техникой резьбы, так и художественными приемами, особенно знанием орнаментирования. Ганчко-ры занимались как простым штукатированием, так и выполнением резных панно по ганчу и отливкой узорных ганчевых решеток. Они имели целый набор инструментов, отличавшихся формой лезвий, предназначенных для ре-занья узоров определенного формата. Алебастровый штук и скульптура из Варахши, разные панели из древнего Афрасиаба и находки Топраккалы свидетельствуют о богатых многовековых традициях резьбы по ганчу, сохранившихся до наших дней.

Источники сообщают, что в Хиве из извести (алебастр) изготовляют разные вещи: известь бывает так крепка и прочна, что из нее делают целые доски, полки, футляры для часов и многие другие вещи. Известь называется ажа (хаджа). В богатых домах и у хана пол заливают ажой, а он делается крепок и гладок, его поливают летом водой, и он не боится ни сырости, ни жары. Особенно богатой резьбой украшались ханские дворцы в Хивинском ханстве, построенные в XIX - начале XX в., такие, как Ташхаули, Куня-арк. Некоторые медресе и мечети и поныне поражают своим высоким искусством резьбы. Орнаменты на ганчевых изделиях были такими же, как и на деревянных резных предметах. Сырье добывали в самом Хорезме, чем занимались специально люди, названные хажачи.

Наиболее сложной и трудоемкой работой в строительном деле, требующем огромного терпения и мастерства, была резьба по мрамору, которая сохранялась в Хорезме до начала XX в. Камнерезы составляли один цех с резчиками по дереву. Они изготовляли в основном орнаментированные мраморные базисы и колонны, плоские блюда, иногда с надписью и узорчатым орнаментом, маленькие ступы с пестом для измельчения табака, чайники, котлы, кувшины для приготовления кислого молока и др. Образцы этих мраморных изделий можно найти ныне лишь в хивинском краеведческом музее.

ГОНЧАРНОЕ ДЕЛО

Одним из древнейших и широко распространенных во всех городах и многих селениях Средней Азии является гончарное производство, почти повсеместно называемое кулолчилик, в отдельных районах гончары были известны также под названием хумбузчи или хумдончи (обжигательная печь — хумдоя)-Оно получило большое развитие еще в античное время и сохранилось до наших дней. В прошлом существовали центры этого ремесла, изделия которых были известны далеко за его пределами. Наиболее крупными керамическими центрами были в Ферганской долине селение Риштон, в Бухаре -Гиждуван, а в Хорезме - Мадир и Багат, где производили высококачественную поливную посуду с тонким и изящным орнаментом. Важной отраслью ремесла оставалось гончарное производство в Ташкенте и Шахрисябзе.

Гончарное производство было настолько развито, что внутри него произошло разделение труда и специализация по изготовлению отдельных изделий, сложились отдельные школы орнаментального рисунка. Ферганские мастера умели делать тонкостенную фаянсовую посуду С Ремесленник, продающий кувшины на базаре, синим орнаментом по голубова- Ферганская долина. Конец XIX в. тому фону, подражающую китай- Фото в : «Народное искусство Уз6егастана» 1978 г скому фарфору (что подчеркивалось их названием фалгон-чинни). В Ташкенте производили поливную посуду с ярким многоцветным узором по кремовому фону - здесь основным видом изделий были блюда. В Бухаре гиждуванские гончары производили посуду с темнокоричневым фоном, на котором красиво выделялся узор кремового, зеленого и кирпично-красного цвета. Своеобразные по форме и отделке хорезмские изделия отличались густыми синезелеными тонами орнамента, особенно большие глубокие чаши с вертикальными бортиками и высоким поддоном, имеющие красивый и строгий растительный узор, переплетенный с геометрическим.

Помимо блюд хорезмские мастера изготовляли хумы различной величины, сосуды для сбивания масла (куви), кувшины для молока (куза и шокоса), огромные миски для приготовления теста (,товара), светильники (даш-чра\ горшки для цветов (гулял), кувшины для омовения (ибрик), горшочки для колыбели (;тувак), кувшины-черпалки для чигирей, иногда детские игрушки и Другие изделия. По заказу богатых людей, которые устраивали многолюдные торжества по какому-нибудь случаю, производили чашки-пиалы и специальные плоскодонные чашки (туй-товоги или поипиойи), количество которых достигало несколько тысяч.

Поливная керамика широко применялась в Самарканде, Бухаре. Коканде и Других городах для облицовок больших зданий, мечетей и медресе, дворцовых и иных сооружений. Мастера по изготовлению орнаментированных поливных кирпичей и плиток в Хорезме называли кашинчи. Они входили в цех ремесленников-строителей. Техника и орудия производства у них были почти

Мастер Муса Исмаилов за росписью керамической посуды. Риштан

Архив отдела этнологии Института истории АН РУз. Инв. № 49. Коллекция «Ремесло»

Хозяйственная посуда. Касби. 2008 г Фото А. Хакимова

такие же, как и у гончаров. В отличие от последних кашинчи наносили орнамент не на одно изделие, а на сотни облицовочных кирпичей, искусно связанных между собой нумерацией. Кашинчи не нуждались в гончарном круге, но они имели обжигательную печь. Цвета красок и сырья для раскраски у кашинчи и гончаров были одни и те же.

Наряду с орнаментированной, более изысканной посудой, к началу XX в. почти вытесненной фабрично-заводской фарфоровой посудой, завозимой в изобилии из России, в быту узбеков широко применялись простые неполивные изделия, которые были вне конкуренции с фабрично-заводскими товарами. Кувшины разнообразной формы и корчаги для воды, лохани для стирки белья и других надобностей производились ВО Кувшин для хранения зерна. Пастаргомский всех районах, в городах и селениях. раион'Самаркандская область-2008 г-Водопроводные трубы (кувур) име- фотоАААш^ ли применение при проведении арыков под глинобитными заборами или строениями, чтобы ирригационная сеть могла проходить по жилым участкам поселков и городов.

Мастерская гончаров находилась в одном из помещений жилого дома или возле него во дворе. Гончарные печи располагались почти всегда вне жилого

Кувшин для хранения воды. Бухарская область. Кувшин для хранения воды.

2009 г. Бухарская область. 2009 г.

Фото А.А. Аширова Фото А_А. Аширова

здания. Основным оборудованием мастерской являлся гончарный круг (чарх). Он состоял из двух деревянных кругов, соединенных наглухо вертикальной осью, нижняя часть которой покоилась на каменной плите или бревне, а верхняя проходила под малым кругом через горизонтально положенную доску. Мастер сидел перед станком, вращая ногами нижний круг, приводя в движение и верхний. На последнем лежал комок глины, и мастер очень ловко и быстро придавал ему при вращении желаемую форму. Иногда при этом на сосуде наносился палочкой или обломком гребня простенький орнамент. Окончив формовку, сосуд срезался со станка ножиком или серпом, ставился на сушку во дворе, после этого на посуду наносились узор и глазурь, затем она шла на обжиг.

Кроме гончарного круга, в мастерской находились разного размера чугунные котлы для приготовления глазури и красок, ручная мельница (тегирмон)ч маленькая ступа с пестиком, сито и кисточки для нанесения орнамента, ножик и маленькая лопата. Крупные корчаги для воды (хум), достигавшие иногда метра и больше в высоту, изготовляли без гончарного круга, вручную, путем наращивания глиняного жгута и выравнивания ударами лопаточки.

Таким же способом изготовлялись тандир (печи для выпечки хлеба), составляющие особую отрасль гончарного ремесла. Они, имевшие вид большой корчаги без дна, лепились из гончарной глины с примесью шерсти, выравниваясь при помощи особой деревянной лопаточки с короткой ручкой. Тандыр состоит из трех частей, каждую из которых, немного просушив, накладывают одну на другую. При этом мастер одной рукой прикладывает ко шву инструмент вроде круглой выпуклой наковальни, сделанной из обоженной глины, а другой забивает шов с наружной стороны деревянной лопаточкой. Готовые тандыры просушивают на той же площадке, где их изготовляют в течение 3-4 дней, после чего они уже готовы. Тандыры реализовывались на местном рынке, и каждый, кто покупал, устанавливал его сам.

ОБРАБОТКА ВОЛОКНА, ШЕЛКОТКАЧЕСТВО И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОДЕЖДЫ И ГОЛОВНЫХ УБОРОВ

Самым развитым из среднеазиатских ремесел в течение ряда столетии оставалось ткачество, которое в конце XIX - начале XX в. объединяло в больших городах мелких мастеров и подмастерьев в крупные мастерские мануфактурного типа. О древности этой отрасли на территории современного Узбекистана свидетельствуют не только археологические находки, но и письменные источники. Обработкой волокна, помимо ткачей, занимались красильщики, лощильщики, сновальщики, вязчики ремиз и гребней для берд, набойщики и Др. Ни в кишлаке, ни в городе почти не было ни одного хозяйства, где бы не пряли и не имели ткацкого станка. Ткачи делились по видам вырабатываемых тканей (алача, буз, цалсша, гиойи, адрас> бахмал и др.).

Наиболее распространенной отраслью было производство хлопчатобумажных тканей, изготовляемых на примитивных ткацких станках в домашнем хозяйстве. В дехканских семьях женщины пряли собранный с собственного поля хлопок и ткали грубые ткани для своих нужд. Этим занимались в зимнее время и мужчины, особенно в Зарафшанской и Ферганской долинах.

Прядение (узбеки-кунграты). Кишлак Акыртма, Дехканабад.

ский район, Кашкадарьинская

область. 1978 г.

Фото С.Н. Иванова. Архив ИЭА РАН. Коллекция Б.Х. Кармышевой

| Сучение нити. Кишлак Ташкалак, Китабский район, Кашкадарьинская область. 1957 г. Фото Г.А. Аргиропуло. Архив ИЭА РАН. Коллекция Б.Х. Кармышевой |  |

Освобождали волокно из коробочек, а затем очищали его от семян на небольшом деревянном станочке. Последний состоял из вертикальной рамы и двух установленных на ней горизонтальных валиков, которые, вращаясь при помощи рукоятки по направлению один к другому, захватывали волокно, не пропуская семян. Семена скатывались по прикрепленной к станку тряпке в сторону работающего, в то время как чистый хлопок собирался по другую сторону станочка. Очистка хлопка производилась как в сельских, так и в городских семьях по заказу крупных ткачей. Для изготовления бумажной пряжи употреблялась ручная самопрялка-чарх обычного типа, известная во всей Средней Азии. На городских базарах продавались мотки кустарной пряжи (калава), которые поставлялись торговцами из сельских районов. П.И. Небольсин сообщает, что бумажная пряжа в значительном количестве поставлялась в Россию, особенно из Бухары (Небольсин, 1855. С. 211).

Исключительного развития достигло в регионе производство шелковой пряжи и ткани. По мнению отдельных ученых, «Иран и Туркестан (Средняя Азия) родина шелковичного червя, производившего желтые коконы» (Петру-шевский, 1960. С. 166). По свидетельству Табари, шелковыми тканями оплачивалась служба воинов. Образцы древних среднеазиатских тканей, по данным источников, представляли собой произведения высокой технической и художественной культуры, свидетельствующие о наличии здесь старых традиций в выработке шелковых тканей. По более поздним источникам, начиная с XVI в., существует много упоминаний о производстве шелковых тканей в Средней Азии, что позволяет проследить развитие шелкоткачества вплоть до начала XX столетия. Славились местные ткачи производством бархата: За-хириддин Бабур сообщает о производстве малинового бархата в Самарканде, а английские путешественник Дженкинсон пишет, что в XVI в. из Бухары вывозили шелковые ткани в Индию и Россию (Дженкинсон, 1938. С. 184). О производстве в Бухаре «шелковых парчей», бархата и «других шелковых, также бумажных вещей» в середине XVIII в. сообщает купец Н. Григорьев, а Ф. Ефремов пишет, что в Бухаре «выкармливаются шелковые черви, кои производят множество шелку, из коего ткут парчи полосатые с золотыми и серебряными узорами, атласы, бархат, магрематы, кутни полосатые золотыми мелкими травками и всякие другие парчицы» (,Ефремов, 1950. С. 26). Однако к концу XIX- началу XX в. ассортимент изделий местных ткачей значительно сократился, производство их в результате конкуренции с российскими фабрично-заводскими изделиями было развито неодинаково.

|

| Приготовление кудели Фото из «Туркестанского альбома», часть промысловая. Составители AJI. Кун, Ж.Й. Бородовския |

Особое место занимали полушелковые ткани- полосатые алача и бецасаб и ткань адрас с пестрым (абровым) рисунком. Бецасаб и алача отличались один от другого не Каркас основы для адраса ТОЛЬКО качеством И ТеХНИКОЙ

Фото из «Туркестанского альбома», часть промысловая. ткачества, НО И ГЛаВНЫМ об-Составители АЛ. Кун, Ж И Бородовский ра3ОМ СВОвй раСЦВеТКОЙ (У30Р

бецасаба состоял из мелких полос, а алача - из более широких). Помимо ала-чи и бецасаба, местные мастера производили еще несколько менее ценных видов полосатых тканей, в которых в основе перемежались полосы из бумажной и шелковой пряжи (гиоича, пари-паша), а также с чисто шелковой основой полосатого канауча, употребляемого для изготовления бецасаба. Бецасаб также используется в парандже женщин из самых богатых семей.

Полосатые ткани вырабатывались во всех без исключения центрах ткачества Средней Азии, но имели свои стили орнаментации и расцветки, различные варианты узоров, представлявшие умело найденные сочетания полос разного цвета и ширины. В городах полушелковые ткани производили таджики и узбеки, а выделкой чисто шелковых тканей в Бухаре и Самарканде занимались так называемые форси и ирани. Особой популярностью пользовался бухарский адрас, который вывозился в Хорезм и Туркмению, Самарканд и Ташкент, кочевую степь, в Синьцзянь и Афганистан. Полушелковая ткань адрас отличалась от алачи и бецасаба своим абровым узором и более сильным лощением, придающим ему зеркальный блеск. Крупными центрами производства адрас считались также Самарканд и Маргилан. Среди шелковых тканей огромным спросом у богатых горожан и знати пользовался канаус, известный во всей Средней Азии под названием шохи (шахский). Крупнейшим центром по производству шохи был Маргилан. Технической особенностью этой ткани является то, что она имеет шелковые основу и утбк, равные по толщине, что придает ей плотную и гладкую поверхность. Местные ткачи производили

также атлас двух сортов с бумажным и шелковым утком, различные платки и шарфы, часто украшавшиеся сложными набивными узорами.

Изготовляли все виды тканей на обычном для Средней Азии типе станка. Он имел опускаемые нажимом педалей ремизы, число которых определялось сортом ткани, бердо, укрепленное в подвижной деревянной раме. Станок устанавливался на колышках или вкопанных в землю бревнах, несколько выше уровня земли; подножки опускались в яму, на края которой опиралась дощечка, служившая сиденьем для ткача. Характер тканья определялся числом ремиз и чередованием нитей основы. Двусторонние ткани простого миткалевого переплетения (алача, бецасаб, адрас) ткались на двух ремизах, при двух педалях; более плотный канаус (гиохи), хотя имел такое же переплетение нитей, ткался на четырех ремизах, но соединенных попарно с двумя педалями. Наиболее сложно было тканье бархата. Основа его была двухрядная, одна - для ворса шелковая, орнаментированная перевязкой в узор абр, другая - одноцветная, из некрученого шелка или бумаги, держащая уток. Навоев тоже было два: к одному прикреплялась шелковая основа, которая затем, перейдя через специальный аппарат, поднималась к потолку, на катушки блоков, как при тканье других тканей.

Самостоятельную отрасль представляла размотка коконов, которой занимались квалифицированные специалисты (пиллакаш), имевшие свои мастерские. Оборудование их состояло из установки для разматывания Кононов и различных приспособлений для размотки и кручения грены. Распаривание коконов производилось в специальном котле, над которым было укреплено металлическое колечко, сквозь которое через блок нить шла к мотальному

163

Бархат. Бухара. Конец XIX - начало XX в.

В кн.: СадыковаН. «Национальная

одежда узбеков (XIX-XX вв.)». 2003 г.

Бекасаб узоры: андижанский, зеленый, светлый, алоча В кн.: «Народное искусство Узбекистана». 1978 г.

Ханатлас. Узор черный ворон, ночная красавица. 1964 г.

В кн.: «Народное искусство Узбекистана». 1978 г.

Ханатлас. 1967 г.

^н^Народное искусство Узбекистан

Ткацкий станок. Кишлак Таппсалак, Китабский район, Кашкадарьинская область. 1957 г.

фото Г.А. Аргиропуло. Архив ИЭА РАН. Коллекция Б.Х. Кармышевой

Ткацкий челнок Из фотоальбома «Маргилан-2000». 2007 г.

|

| Размотка шелка при помощи самопрялки Фото из «Туркестанского альбома», часть промысловая. Составители АЛ. Кун, Ж.И. Бородовский |

колесу. Шелкомотальщик, держа в правой руке простой сучок с развилками на конце, подхватывал им концы шелковых нитей от нескольких коконов, добиваясь нужной толщины пряжи. Мотальное колесо (около 1 м диаметром) вращал помощник при помощи железной ручки. Другой работник при помощи колеса меньших размеров сматывал грену на большие катушки. На большом колесе (девчарх) третий помощник накручивал грену, которая затем отваривалась в растворе потагии, к которому примешивался отвар сморчков (чушна), придававший шелку белизну. Только после этого грежа становилась мягкой и пригодной для работы.

Основа для полосатых и абровых тканей подвергалась окраске, что являлось отдельным промыслом. Для полосатых тканей основа делалась из окрашенной в различные цвета и подобранной в узор пряжи, смотанной на крупные шпульки (зогута). Нанесение орнамента и перевязка (резервация) его отдельных частей для окраски производились специальным мастером -абрбандом. В Самарканде многие ткачи были прекрасными красильщиками, а в Бухаре и Хиве мастера шелкоткачества выполняли только специфические операции и не занимались крашением. Крашение пряжи производилось горячим и холодным способами, но горячий способ применялся для всех цветов, кроме синего. При окраске абровых тканей у красильщиков была выработана своя система и очередность накладывания краски на краску. При многократных крашениях основу прежде всего окрашивали кошенилью (цирмиз]), в раствор примешивали в качестве приправы половинную дозу бузгунча (растение, из которого изготавливают краски), что обеспечивало получение более чистых оттенков.

Набивку на хлопчатобумажную ткань различным орнаментом делали специальные мастера-чшикдр, занимающиеся этим промыслом во всех крупных

Прялка

Из фотоальбома «Маргилан-2000». 2007 г.

Тахйш. Станок для размах^шя ^'

Из фотоальбома «Маргшшв-20ии»-

городах и селениях Средней Азии. В Хорезме шелковые изделия окрашивались и орнаментировались самими ткачами (жаммоб), они изготовляли цветные шелковые ткани (турма), красочные поясные платки (.мадалибелбог), шали и т.д.

Узбекские читкары набивным цветным орнаментом покрывали бумажные ткани чит. Для орнаментации тонких шелковых платков применялся способ батикования. Производством набоек (штампов), которое было особо развито в Хорезме, занимались резчики по дереву. Набойщики помимо хлопчатобумажных тканей покрывали различным орнаментом кушаки, платки, шали и пояса (это было сложное производство, основанное на владении химическими реакциями и искусством орнаментирования). Красно-черный узор наносился резным набоем (цолип), особыми для красного и черного цвета. Черный цвет получался в результате соединения железа с протравой буз-гунчем, раствором которого предварительно пропитывалась ткань. Красный цвет получался при отваривании ткани в растворе марены, окрашивавшей лишь те места, на которые положена квасцовая протрава (Народное декоративное искусство.., 1957. С. 49, 50).

Читкарами употреблялись естественные красители. Так, для желтого цвета использовали испарак, для малинового - кошениль (цирмиз), для красного - руян и бакам. К началу XX столетия начали использовать анилиновые краски из России, которые хотя и были более дешевыми, но низкого качества.

Портняжничество являлось занятием лишь отдельных мастеров. Изготовление одежды и белья производилось в каждом семействе. Особо выделялись

портнихи по пошиву халатов (чопон), которые назывались чопондоз, жа-мадуз. Но большинство изделий из ткани производилось в семьях, являясь собственно домашним промыслом. Шили одежду вручную. В начале XX в. появляются в Туркестанском крае и ханствах швейные машины фирмы «Зингер». Это привело к тому, что постепенно возникает новая отрасль портняжничества - машиначи, в которой поначалу занимались мужчины. Внедрение швейных машин положило начало художественному шитью, получившему впоследствии весьма широкое распространение в Узбекистане.

Особую популярность имело золотое шитье в Бухаре, где, помимо богато вышитой одежды и ее деталей, изготовляли женские халатики (калътача), всевозможные головные уборы - тюбетейки, кулахи - шапки и женские шапочки, головные и поясные платки, мелкие предметы (кошельки, футляры, сумки). Из предметов придворного быта золотом вышивалась обувь (ичиги и калоши), лошадиные попоны, чехлы и т.д.

В ряде районов, особенно в Хорезме, специальные мастера занимались изготовлением шуб и головных уборов (постиндуз и телпакдуз). Изделия хорезмских шубников мало чем отличались от продукции других районов, но изделия шапочников (чугурмадоз) были весьма своеобразными. Бытование данного промысла отмечал еще В.В. Бартольд (Бартольд, 1927. С. 34). Их мастерские находились дома. Орудия были весьма несложными, состоящими из специального приспособления с пестом для обработки шкур (ям), выкройки из кож (чаяз), ножниц, иголки и др. Шапочники имели деревянную болванку для сушки изготовленных шапок. В Хорезме были и тюбетеечники. Они отличались тем, что не имели цветную вышивку, как в других районах Узбекистана. Украшением тюбетеек служили разноцветная ткань, с пришитой к ней помпоном, серебряными монетами и нередко перьями. Очень развито было производство тюбетеек в Ферганской долине, где особенно славились чустские тюбетейки. В Бухаре и Коканде были золотошвеи, украшавшие богатые халаты и тюбетейки, традиции которых сохранились по настоящее время. Изготовление тюбетеек и вышивок являлось домашним промыслом и занимались ими женщины.

В Средней Азии широкое распространение имел обычай дарения халатов во время свадебных и других семейных обрядов. Одаривали почетных гостей и родственников. Готовая одежда требовалась для нужд ханского двора и знати, полный костюм (сарпо) входил в ежегодное жалованье для служилого сословия. Богатые халаты дарили в знак благодарности и милости. Поэтому их изготовление превратилось в развитый промысел. Хотя он имел высокотоварный характер, особенно стеганые халаты на вате, это производство не оформилось в ремесло и не имело своей корпорации. Помимо огромного количества поставляемых на местные рынки халатов, немало их вывозили в Россию и соседние страны.

Товарный характер имели также промыслы по изготовлению тулупов из овчины, меховых шапок и тюбетеек, в крупных городах были свои торговые Ряды и кварталы. Бухарские тюбетеечники шили твердые и конусообразные, из красивой шелковой и бархатной ткани, узорчатой тесьмой, вышитой тамбуром, а ташкентские мастерицы вышивали очень богатые цветочные изделия, пользующиеся большие спросом у покупателей. Особый промысел представляло изготовление различных видов тесьмы и кистей, необходимых для Украшения костюмов и халатов. Тесьма выплеталась на пальцах, иногда ткалась на станочке с ремизами, переплетением разноцветных шелковых нитей создавались неповторимые узоры, некоторые из которых представляли подлинное произведение искусства.

ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ И ШОРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Кожевенное производство представляло одно из самых крупных и распространенных отраслей ремесла во всей Средней Азии. Оно делилось на две большие группы: первую составляли мастера по обработке самой кожи (гунчи| чармгар), вторую - мастера, изготовлявшие различные кожевенные изделия, которую, в свою очередь, разделялись на отдельные самостоятельные отрасли производства. Среди кожевников выделялись мастера по изготовлению подошвенной кожи (чарм), заводского типа качественной кожи (талатин, булгори) для верха обуви, грубой сыромятины. Особые мастера (мешигар) из бараньих и козлиных шкур изготовляли замшевую кожу, из которой выделывали всевозможные поделки и бытовые предметы, подкладки и шорные изделия.

В Бухаре выработкой шагреневой кожи занималась группа кемухтгаров, которая жила в центре города, на территории древнего шахристана в своем отдельном квартале. Для очистки и промывки шкур использовалось находившееся здесь небольшое, но довольно глубокое болото, питаемое подземными ключами. Вокруг него располагалось до 20 лавок-мастерских кожевенников, здесь же был установлен большой горбыль или бревно таррачуб со сглаженной поверхностью, на котором скоблили кожу. Чармгары, как и в других городах, селились в основном на окраинах города, возле водных источников.

Заквашивание и дальнейшая обработка кож производились во дворе домов, где находились специально вырытые ямы - чани. Количество их зависело от состоятельности владельца мастерской. Было предприятие мануфактурного типа, где работало более 80 наемных мастеров и рабочих. Но большинство кожевенных мастерских были небольшими, где работало несколько подмастерьев (.халфа) и учеников (шогирд) во главе с мастером.

Шагренщики в основном работали на полуфабрикате, поставляемом чармгарами, выполнявшие первичную обработку целой кожи. Для шагрени использовали ослиные и лошадиные шкуры, причем этот сорт кожи получали только из шкуры с трупа животного - сагри (по предположению О.А. Сухаревой, вероятно, термин шагрень происходит от этого названия). Шагренщики как и чармгары вымачивали кожу в известковом растворе и очень тщательно очищали ее от остатков шерсти. Применялся примитивный способ обработки железным скребком (дос) и специальной лопаточкой (белча) для выскабливания внутренней части шкуры. Когда кожа была хорошо вычищена и отмыта, ее раскладывали внутренней стороной вверх, посыпали просом (тарык) и, покрыв старой кошмой, тщательно вытаптывали. После этого с кожи сметали просо, она закладывалась в специальную яму (чан), глубиной примерно в 1 м, находившуюся под навесом во дворе дома. На дно чана стелили специально изготовленную по размеру ямы циновку и камышовый пух, на них раскладывали кожу, пересыпая медными опилками, которые придавали в процессе окисления зеленый цвет. Покрыв кожу второй циновкой, яму засыпали землей до 5-6 месяцев, иногда и на год. Затем готовая кожа снова выскабливалась, проветривалась и высушивалась, после чего лицевую сторону натирали животным жиром, чтобы придать коже блеск и таким образом шагрень была готова.

Наиболее распространенной отраслью кожевенного производства было изготовление обуви. Обувщики работали почти во всех городах и крупных селениях. Ремесло было настолько развито, что обувщики делились по виду вырабатываемой ими обуви: этикдуз изготовляли местные сапоги, махсидуз вырабатывали ичиги (махси), ковугидуз производили кожаные галоши (ка-вуги), кууандуз или ямоцдуз занимались починкой старой обуви. В Бухаре были сиё^кори (чернилыцики), занимавшиеся обновлением поношенной обуви, которая чинилась и чернилась (отсюда и название этой специальности). Здесь выделились махсидуз, которые шили золотошвейные сапожки для женщин из эмирского гарема. Хорезмские сапожники изготовляли мужские сапоги с высоким голенищем, заостренными и загнутыми вверх носиками (<ак-адик). Н. Залесов в середине XIX в. писал, что хивинцы носят «особой формы сапоги, сшитые из белой кожи, у которых высокий каблук не больше гроша, а к концу носка пришит узенький ремешок, торчащий наподобие мышиного хвостика» (Залесов, 1859. С. 293). Производство махси повсеместно было почти одинаковым, отличались лишь по своей форме в отдельных районах местные калоши.

Мастерские производителей обуви находились в доме мастера, в крупных городах имелись торговые ряды и жилые кварталы сапожников. Орудия производства по всем отраслям были однотипными. Так, у хорезмских обувщиков основными инструментами служили чугунный пест (кава), серпообразный нож (кажгорт) и другие специальные ножи для резки кож (газан, чуптарош), игла и шило (игна-бигиз), различные выкройки и т.д.

По данным архива хивинских ханов, в Хиве были три специальности ковугидуз, изготовляющих татарские ковуш, ковугии из русской кожи и цветные ковуши. Орудия производства ковушдузов хотя и были схожи с сапожничьими, но отличались по колодке. Кроме того, каушдозы изготовляли сами деревянные каблуки (укча). Для этого требовались плотничья тиша и другие специальные орудия типа стамески (гулвур, чупкапан) и др. На готовые изделия мастер горячей стамеской, а также инструментом типа утюга (дазмол) наносил узор (нацш). Ковуги, будучи еще на колодке, окрашивался в черный цвет, вся ее поверхность нередко покрывалась лаком и узором.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ РЕМЕСЛЕННИКОВ

Организация производства и социальные отношения в ремесленной промышленности в регионе в конце XIX - начале XX в. находились под влиянием бурного развития товарно-денежных отношений и проникновения российского капитала в Среднюю Азию. Важнейшими результатами этого сложного процесса явились социальное расслоение среди ремесленников, ломка старых консервативных устоев производства. Некоторое накопление движимого капитала в руках отдельных хозяев мастерских привело к выделению богатого меньшинства ремесленников, с одной стороны, и значительного числа разоренных, лишенных орудий производства мастеров, превратившихся в на-

емных рабочих, - с другой. Все это не могло не наложить определенный отпечаток на социальную организацию ремесленников, представлявшую собой цеховую корпорацию производителей.

В зависимости от значения и степени развития той или иной отрасли социальную структуру в промышленности можно разделить на три типа. Первый - ремесла, работающие на широкий рынок, часть продуктов которых экспортировалась. Они были полностью и частично отделены от сельского хозяйства и от сбыта собственной продукции, в них было занято наибольшее число ремесленников, среди которых была значительно высокая специализация и глубокая социальная дифференциация. Второй - ремесла, производившие товарную продукцию на узкий рынок и представленные сравнительно небольшим числом ремесленников. Социальная организация среди них была менее развита, ремесленники нередко имели подсобное сельское хозяйство и продукцию свою сбывали сами. Третий - промыслы, остававшиеся в системе домашнего хозяйства, отличавшиеся малым объемом производства, их продукция не носила товарный характер.

Значительного развития достигли ремесла крупнейших, особенно столичных, городов, где ремесленники имели свою строгую социальную организацию со своим уставом и главой цеха. Ремесленные цеха Средней Азии конца XIX - начала XX в., имевшие твердые, освященные временем традиции и обычаи, были схожи с цехами западноевропейских и соседних восточных стран, те и другие образовались для того, чтобы защищать интересы ремесленников путем регулирования их деятельности. Однако цеховой строй узбекских городов имел некоторые свои особенности. Прежде всего следует отметить, что в силу экономической отсталости, раздробленности производства и патриархальных пережитков цеховые отношения оказались здесь необычайно устойчивыми. Вместе с тем организация узбекских ремесленников не имела той строгой регламентации и ограничений в социально-экономической политике, которые наблюдаются в цеховом строе средневекового Запада и Востока. Причина, видимо, заключается в том, что в это время уже отсутствовал широко распространенный в западноевропейских и некоторых восточных странах институт вассалитета, охватывавший и город. Этим объясняется также и отсутствие у местных ремесленников своих вооруженных отрядов, цехового знамени и гербов. Сильно отличались цеховые уставы, которые больше преследовали религиозные цели и были составлены муллами, тогда как в западноевропейских странах цеховой устав вырабатывался самими ремесленниками и принимался на общем собрании мастеров.

Ремесленные цеха назывались цасаба или улпагор. Последний термин (он происходит от арабского улфат, что означает «дружба» и «близость», и персидского суффикса «гар», «кор», указывающего на род занятий), распространенный в Хорезме, более близок по этимологии к названию цехов ремесленников Закавказья, Крыма и Турции, широко известных под названием амкарских организаций (амкор-^амкор означает «люди, имеющие одну профессию, специальность») (Егиазаров, 1891; Гордлевский, 1927). Каждый цех имел свой письменный рисола, в котором излагались мифическая история ремесла, некоторые технологические предписания, ритуалы посвящения и отдельные нравоучения по соблюдению чистоты в мастерских и этики взаимоотношений между членами цеха.

Цеховая корпорация имела стройную структуру, принявшую определенные традиционные формы. Цеховая корпорация возглавлялась выборной администрацией, состоящей по большей части из двух человек - старшины (бобо, оцсоцол, калонтар, голиб) и его подручного (пойкор, поикал). В крупных корпорациях, широко применявших наемный труд и объединявших большое число мастеров, старшина корпорации имел одного-двух помощников. Обычно в цеховую администрацию избирали наиболее обеспеченных и авторитетных мастеров. На главе цеха лежало представительство корпорации в сношениях с внешним миром. Если у него имелись помощники, то один из них ведал организацией сбыта продукции, определял цены на изделия, выступал посредником между ремесленниками и их покупателями. Второй помощник старшины цеха, избиравшийся из людей грамотных, ведал, по-видимому, отправлением цехового культа.

Основными фигурами в цехе были мастер (уста) и ученик (шогирт). Полноправными членами цеха были все мастера, прошедшие ученичество и получившие посвящение. Пройдя обряд посвящения, ученик становился мастером и мог открыть собственную мастерскую - это определялось лишь наличием или отсутствием у него необходимых средств.

Мастер обучал соответствующей профессии чаще всего старшего сына, передавая ему профессиональные навыки, традиции и секреты ремесла (Мук-минова, 1997. С. 28).

Ученик, освоив все приемы мастерства, многие годы работал на мастера бесплатно. В отношениях между мастером и учеником сохранялась патриархальность, которая не исключала острых противоречий их интересов, хотя и затушевывала их проявление. Без согласия мастера до посвящения ученик не мог приступить к самостоятельной работе. Получение разрешения сопровождалось пиршеством с участием цеховых мастеров, подарками и празднеством, во время которого совершался обряд посвящения, и ученик становился полноправным членом ремесленной корпорации. Несмотря на это, в некоторых местах (Хорезм) для ученика считалось обязательным проработать бесплатно у учителя еще несколько месяцев, чтобы отблагодарить его таким образом за обучение.

В отдельных случаях, когда требовались дополнительные рабочие руки, в обучение принимались и ученики-шогирды со стороны. Условия и сроки обучения их оформлялись письменным договором. Прежде чем получить звание мастера и открыть свою мастерскую (дукан), ремесленник должен был продемонстрировать свое мастерство на обшем собрании мастеров цеха, получить их одобрение и разрешение на открытие мастерской.

По сведениям Р.Г. Мукминовой, еще в XVI и XVII вв. отношения между учениками и мастерами закреплялись письменным договором. Хотя теоретически продолжительность обучения иногда оговаривалась, практически же переход последнего в разряд мастеров осуществлялся далеко не всегда и не в те сроки, которые указывались в письменных соглашениях. - ученики со стороны годами находились в полной зависимости от мастера (Мукминова. 1976. С. 162).

Показателем более высокой ступени развития ремесла было наличие в системе производственных отношений не двух, а трех участников (мастер -Ученик - халфа). Халфа являлся подмастерьем или, больше того, квалифицированным мастером, но работавшим не в своей мастерской, а в мастерской хозяина, по найму. В такое положение зачастую попадали мастера, не имевшие средств для приобретения материалов и к существованию. Иногда положение наемного мастера было временным и, подкопив денег, он откры. вал свою мастерскую. Но в наиболее развитых ремеслах крупных городов при углублении социальной дифференциации, наемный мастер очень редко превращался в хозяина мастерской, обычно он всю жизнь работал в качестве халфа.

Халфа не был лично свободным работником. Сложилась своеобразная система закабаления наемных мастеров при помощи авансов-бунак. Получив бунак при поступлении на работу, халфа попадал в положение средневекового закупа: аванс не вычитался при еженедельных выплатах, а должен был быть выплачен единовременно при уходе с работы. Не будучи в состоянии отдать сразу довольно крупную сумму, халфа был вынужден оставаться у хозяина либо уйти от него, запродав себя другому и получив деньги для того, чтобы вернуть старый бунак. Немногие ремесленники могли пойти работать в чужую мастерскую без бунака, они находились в гораздо лучшем положении, могли при недовольстве хозяином уйти от него и наняться к другому.

Институт наемных мастеров был известен еще в X в. (.Якубовский, 1932. С. 8). Однако и в начале XX в. его еще не было во многих даже городских промыслах - в условиях сельского ремесла он был распространен лишь в крупных промышленных селениях, где вырабатывалась высокотоварная продукция на широкий рынок. Иногда самые богатые хозяева нанимали мастеров лишь на горячий сезон, в остальное время в мастерской работал хозяин с членами семьи. Только в самых развитых промыслах халфа сделался основной рабочей силой. В таких крупных предприятиях, как шелкоткацкие, в меньшей степени в сапожных и литейных, на одного хозяина работало по нескольку десятков человек, и это уже знаменовало переход к капиталистической мануфактуре.

Условия и обычаи приема учеников во всех цехах были одинаковы. Возраст для поступления и срок прохождения ученичества никакими законами не предусматривался. Женщины оставались вне корпорации, хотя они довольно широко участвовали своим трудом не только в домашних промыслах, но и в ремеслах, производивших товарную продукцию.

Между членами цеха была традиционная общность, они посещали друг друга в дни семейных торжеств и траура, собирались на собрания (анжу-ман, пирави). У ремесленников сложилась строгая профессиональная этика, определявшая нормы поведения. Труд ремесленника считался священным, к нему относились с уважением, как бы тяжел, а порой и неприятен он ни был. Считалось аморальным перебивать у соседа заказчиков или покупателей, отбивать у него кусок хлеба - корпоративное начало боролось против конкуренции внутри цеха. Профессиональная этика являлась и средством регулирования социальных отношений. В ней прослеживается линия защиты интересов высшего слоя цеховой корпорации - мастеров. Обычай, подкрепленный предписаниями рисола, требовал добросовестности и рвения в работе, почтительного отношения к хозяину, права которого поддерживались верой в особое покровительство ему патрона ремесла (пир). Характер непре-1 рекаемой религиозно-этической нормы имел запрет ученику без разрешения наставника, не пройдя обряда посвящения, заниматься самостоятельным ремеслом. В противном случае ученику грозила утрата покровительства со

стороны патрона ремесла, которые по поверью помогали ремесленникам овладеть навыками и давали удачу в делах. Этические нормы, сложившиеся в ремесленных цехах, требовали от мастера, державшего халфа или ученика, соблюдения общепринятого в данное время и в данной местности содержания зависимых работников.

Каждое ремесло имело своего мифического патрона (пир), которому приписывалось основание ремесла. Под влиянием ислама в роли пиров выступали мусульманские, нередко признаваемые исламом библейские святые: Ной (Нуу;), по библейскому преданию, построивший первый корабль, считался покровителем деревообделочников всех специальностей; пророк Давид (Довуд) - патроном всех, кто работал с металлами, Адам - земледельцев и ткачей, Ева — прях. Мифическая история о том, как им было ниспослано от бога то или иное ремесло и кто из святых ввел какие-либо нововведення, излагалось в рисолях. Некоторые ремесла имели покровителей из местных святых. Так, покровителем гончарного ремесла был Накшбанди, могила которого находится в Бухаре. В такого рода сказаниях о происхождении ремесел можно видеть фантастическое отражение действительной истории ремесла, истории выделения в нем новых отраслей. Чтобы быть узаконенной, каждая из них получала своего «святого патрона» из числа фигур, признаваемых исламом.

Патрону ремесла был посвящен особый культ, который совершался членами корпорации: самым важным был обряд арвсципир или трави (поминовение души патрона), который сопровождался большим празднеством, устраивавшимся вскладчину; малый жертвенный обряд (ис чикрриш) совершался каждым мастером отдельно. Проявлением профессионального культа был также обряд посвящения, когда молодой мастер вводился в корпорацию и в то же время приобщался в корпоративному кулыу.

12 йбекн J77

В честь духов пиров-покровителей на обряде арвохипир готовили ритуальное угощение. Сбор вскладчину средств на него преследовал единственную цель- коллективное жертвоприношение, посвященное покровителю (Сухарева, 1962. С. 91), тогда как пирави в Хорезме созывал поочередно каждый мастер, который был обязан приглашать всех членов цеха и устраивать угощение. На пирави решались и вопросы текущей жизни цеха, что фактически превращали пирави в цеховое собрание. В небольших цехах обряд жертвоприношения совершали не регулярно, лишь по большим религиозным праздникам. С обычаем почитания пира связывали и то, что в мастерскую не допускались женщины.

Профессиональные культы были неразрывно связаны с существованием корпорации: если последняя переживала упадок, ее члены переставали совершать обряды и прежде всего обряд арвохипир, который должен был объединять ремесленников. Профессиональный культ у ткачей города Бухары, например, стал совершаться только в среде халфа, их хозяева участия в нем не принимали (Кун, 1874. С. 57). Это было выражением процесса распада цехового строя, расшатываемого новыми капиталистическими отношениями.